Nathan Stern est sociologue et ingénieur social, pionnier des plateformes collaboratives. Il a lancé Peuplade et Voisin-Age dans les années 2000, et développe actuellement la Common Good Factory. Avec lui, on se met tour à tour à la place de l’administration qui dématérialise, de l’usager et de l’action sociale. Une question s’impose alors : et si, en matière d’inclusion numérique, on remplaçait un peu la bienveillance par l’empathie ?

Les Cahiers : Vos activités sont atypiques, pouvez-vous les présenter à nos lecteurs ?

Nathan Stern. J’ai fait de l’empathie mon métier. Très concrètement, j’investis des communautés scolaires, familiales, administratives où je mets en place des outils qui élèvent le degré de compréhension mutuelle (entre parents et enfants par exemple). Mon outil de travail, ce sont les interfaces, elles vont fluidifier la communication et favoriser la compréhension entre les parties prenantes. Prenons l’exemple d’un formulaire administratif en ligne sur lequel j’ai remplacé le champ de saisie « Descriptif du problème » par le champ « Un p’tit mot pour celui qui traitera votre demande ». Cette nouvelle consigne, plus conviviale que bureaucratique, est loin d’avoir été inoffensive : elle a rappelé aux usagers qu’il y a un humain en face et leur attitude est devenue plus cordiale. Cet effort de conception permet de créer une interface qui rapproche, et non qui encourage la malveillance ou l’incompréhension.

LC : Empathie et interface, le duo ne nous parait pas évident…

NS : Toutes les relations entre les humains sont médiatisées par des interfaces, même nos distances interpersonnelles sont régies par une interface culturelle. Parfois, celles-ci sont designées de manière à favoriser une compréhension, une entente, une confiance… et parfois elles sont mal conçues et dégradent l’empathie. Typiquement, quand, dans une boulangerie, le sens de la file n’est pas clair, on va créer du conflit. De même, quand l’administration donne des devoirs en quantité (le fait de devoir remplir 20 champs par exemple), c’est vécu comme une corvée. En permanence nos relations sont assujetties à la qualité des interfaces qui nous permettent de tisser des liens avec les uns et les autres. Ce sont des problèmes de design qui deviennent des problèmes de confiance.

LC. Est-ce vrai aussi pour les interfaces numériques et les services publics dématérialisés ?

NS. Oui, mais je tiens d’abord à préciser que, de même qu’il y a des personnes qui ne sont pas autonomes dans la gestion de leur vie quotidienne, il y a des gens qui seront toujours dépendants dans leur relation au numérique. Comme il y a des gens qui n’arrivent pas à monter les escaliers, il y a des gens – dont je fais partie – qui n’arriveront pas à remplir leur déclaration d’impôts qui est trop technique ! Nous sommes nombreux à souffrir d’une dépendance dans la relation à l’administration. Je pense que c’est en bonne partie imputable à des problèmes d’ergonomie dans les interfaces que les administrations conçoivent. Et qu’on soit digital native ou senior très mal à l’aise avec l’informatique, si l’ergonomie de la plateforme est catastrophique, on sera mis en échec.

LC. Qu’entendez-vous par ergonomie ?

NS. Quand je pense ergonomie, je n’envisage pas seulement le design, mais aussi la conception. Si on vous demande de choisir votre régime fiscal et que vous ne comprenez pas les différentes options, c’est un problème de conception. Et là, même s’il y a de gros boutons joufflus et gourmands, cela reste une démarche qu’il est difficile de maîtriser. Le problème est que, dès qu’on va toucher à la conception des dispositifs administratifs, on va rencontrer beaucoup d’inertie. Une procédure ça ne se change pas facilement, surtout quand on a des contextes locaux hétérogènes, des exceptions par territoire.

LC. Cette inertie se traduit-elle dans les pratiques des services sociaux qui ne semblent pas montrer beaucoup d’appétence pour le numérique ?

NS. Dans certaines administrations, j’ai pu constater cette inquiétude à l’égard des nouveaux outils qu’on met en place sans considération pour le point de vue des agents. Ils sont pourtant sur le terrain, au contact des bénéficiaires, et ce sont eux qui savent le mieux briefer celui qui va concevoir et designer les interfaces qui peuvent faciliter leur travail. Donc, si réticences il y a, ce n’est pas, pour moi, l’effet du numérique, c’est l’effet d’un changement descendant, parachuté, et de la mise en place de nouveaux outils qui parfois leur compliquent terriblement la vie et dégradent la qualité de leur relations avec le bénéficiaire : plus on va vers le process, plus il y a de la raideur et plus on suscite de violence. Inversement, on voit dans certains cas qu’internet humanise considérablement la relation avec l’usager. Plus globalement, il s’agit d’un changement de culture. Il y a une culture dans le numérique qui bat en brèche les postures, les habitudes et les routines administratives devant lesquelles on pouvait, jusqu’à présent, se sentir très seuls.

LC. On peut également se sentir très seuls devant une interface web. Nous en faisons chaque jour l’expérience : nos bénéficiaires ont besoin d’être accompagnés, pas à pas, sur les services dématérialisés.

NS. C’est intéressant que le numérique introduise une forte notion d’accompagnement et de développement de l’autonomie. Je pense qu’on parle beaucoup plus de développement des capacités personnelles dans un cadre digitalisé que dans un cadre administratif ou social standard. Et s’il est tant question de permettre aux gens d’acquérir des capacités à se débrouiller par eux-mêmes, c’est qu’on a vraiment changé de paradigme. Cela veut dire, qu’aujourd’hui, le travail social a l’opportunité de se penser autrement. On ne cherche plus à donner des ressources ou du temps. On cherche à restaurer une résilience, une capacité à rebondir chez le bénéficiaire. Ça change tout.

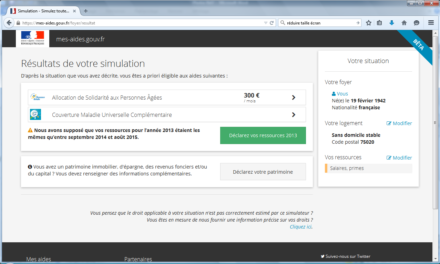

Dématérialisation des services publics

La prime d’activité : première prestation sociale destinée à 2 millions de personnes et 100% dématérialisées